剛決定做科普視頻時,我對著屏幕愣了半天——打開動畫軟件,滿屏的“關鍵幀”“圖層蒙版”“時間軸縮放”看得人頭暈,跟著教程操作到一半,總因為某個沒理解的概念卡殼,最后只能推翻重來。后來才發現,很多新手和我一樣,跳過基礎概念直接學操作,反而走了更多彎路。其實科普視頻動畫制作沒那么復雜,先把這4個基礎概念吃透,后續學習會順暢很多。

一、時間軸:動畫的“骨架”,把控節奏全靠它

很多人把時間軸當成普通的“進度條”,其實它是動畫的核心骨架——所有元素的出現、運動、消失,都要在時間軸上精準規劃。比如做“地球自轉”的科普動畫,你需要在時間軸上明確:地球從左側滑入的時間點(比如第1秒)、開始旋轉的時刻(第2秒)、文字“地球自轉周期24小時”彈出的時長(第3-5秒),甚至背景音樂從輕柔到激昂的切換節點(第6秒)。

新手不用一開始就追求復雜,建議把10秒的動畫拆成3個小段落(開頭引入、中間講解、結尾總結),在時間軸上用不同顏色標注每個段落的內容,慢慢就能找到“畫面和講解同步”的節奏,避免出現“話都說完了,動畫還沒動”的尷尬。

二、關鍵幀:讓元素“動起來”的核心,不用逐幀畫

不少新手以為“做動畫要逐幀繪制”,其實掌握關鍵幀就能輕松解決。關鍵幀的作用,就是確定元素“起點”和“終點”的狀態,軟件會自動補全中間的運動過程。比如想讓“水分子”圖標從屏幕上方落到下方,只需在第1秒(起點)設一個關鍵幀(水分子在頂部),第3秒(終點)設另一個關鍵幀(水分子在底部),軟件會自動生成下落軌跡。

新手容易犯的錯是“關鍵幀太多”——比如讓元素移動10厘米,卻加了5個關鍵幀,反而導致動畫卡頓。建議先從簡單的直線運動練起,熟悉后再嘗試“旋轉+縮放”的復合動作,比如讓“病毒結構”模型邊旋轉(關鍵幀控制旋轉角度)邊放大(關鍵幀控制尺寸),直觀展示病毒的蛋白質外殼細節。

三、圖層:像透明膠片,元素互不干擾

圖層的邏輯很像小時候疊放的透明膠片——每一層放一個元素(比如文字、圖標、背景),修改其中一層時,其他層不會受影響。比如做“植物光合作用”的科普,你可以把“太陽”放在最底層,“綠色葉片”放在中間層,“飄動的二氧化碳分子”放在最上層。

這樣調整“二氧化碳”的運動路徑時,不用擔心會不小心移動“葉片”的位置;想給“太陽”加個發光效果,也不會影響其他元素。新手剛開始用3個以內的圖層就夠了,等熟練后再慢慢增加,避免圖層太多導致操作混亂(我曾因為圖層沒命名,找“細胞核”圖標找了10分鐘)。

四、鏡頭語言:讓科普不枯燥,3種基礎切換就夠用

好的動畫不止是“元素在動”,還要有合適的鏡頭切換,引導觀眾的注意力。比如講解“細胞結構”時,先用“全景鏡頭”展示整個細胞的輪廓(讓觀眾有整體認知),再用“特寫鏡頭”聚焦細胞核(突出重點),最后用“推鏡頭”慢慢拉近,展示染色體的細節(逐步深入)。

新手不用學復雜的“搖鏡頭”“拉鏡頭”,先掌握“全景-特寫-推鏡頭”這3種基礎切換就行。比如講“太陽系”時,全景展示太陽系全貌,特寫聚焦地球,推鏡頭展示地球的大氣層——這樣的節奏能讓觀眾更容易跟上講解,不會覺得“看得眼花繚亂”。

新手工具推薦:萬彩動畫大師,降低入門門檻

吃透這4個概念后,選對工具能少走很多彎路。我試過錯別字多的免費軟件(導出視頻時文字全亂了),也用過操作復雜的專業工具(光渲染設置就看了2小時教程),最后發現萬彩動畫大師最適合新手。

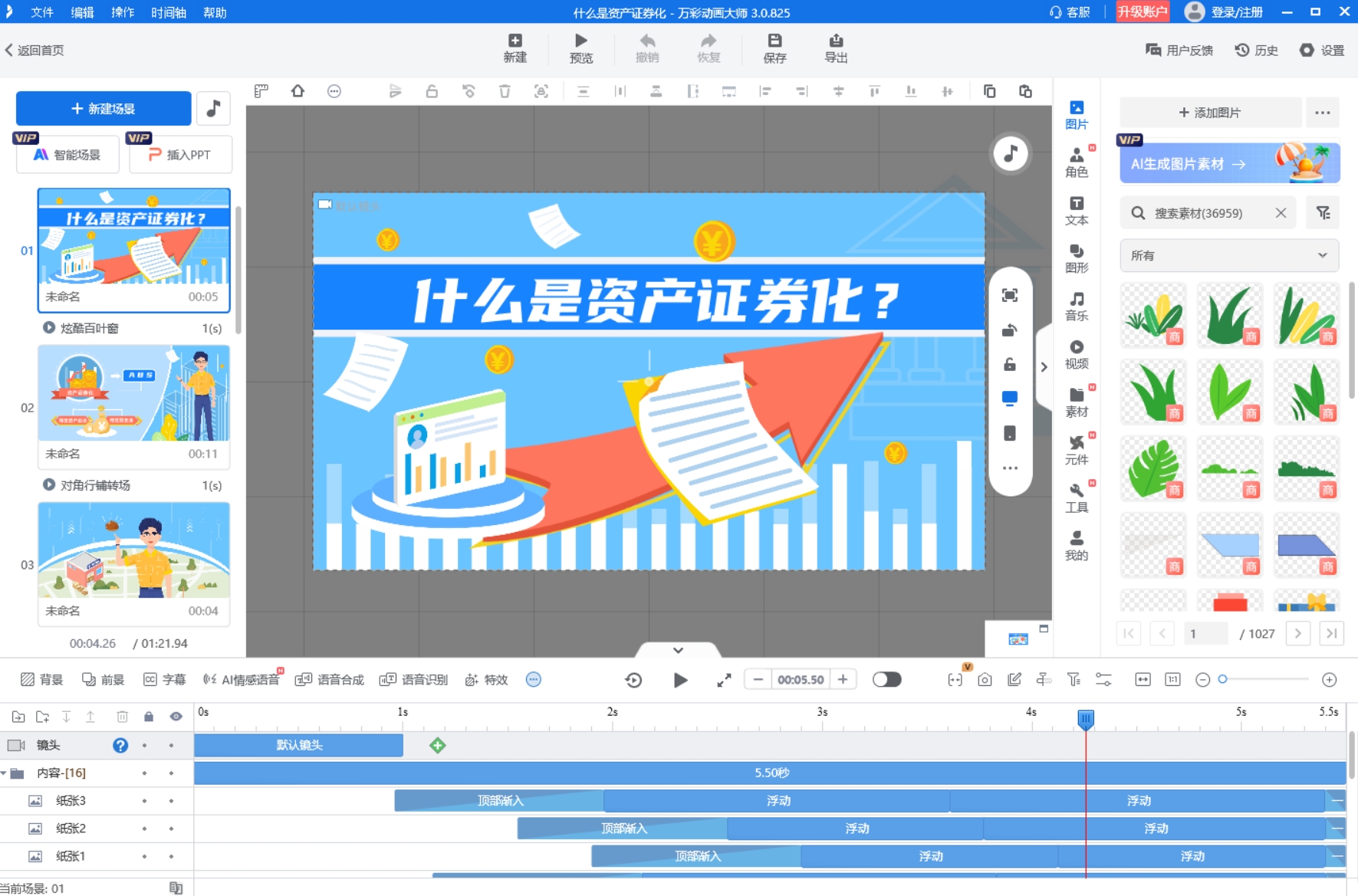

它把復雜的功能都簡化成了直觀的按鈕:時間軸有清晰的分段標記,關鍵幀只需拖拽就能添加,圖層管理界面能直接給元素命名;更方便的是,它有海量科普素材庫,從“人體器官”到“宇宙星體”,不用自己畫就能直接用。

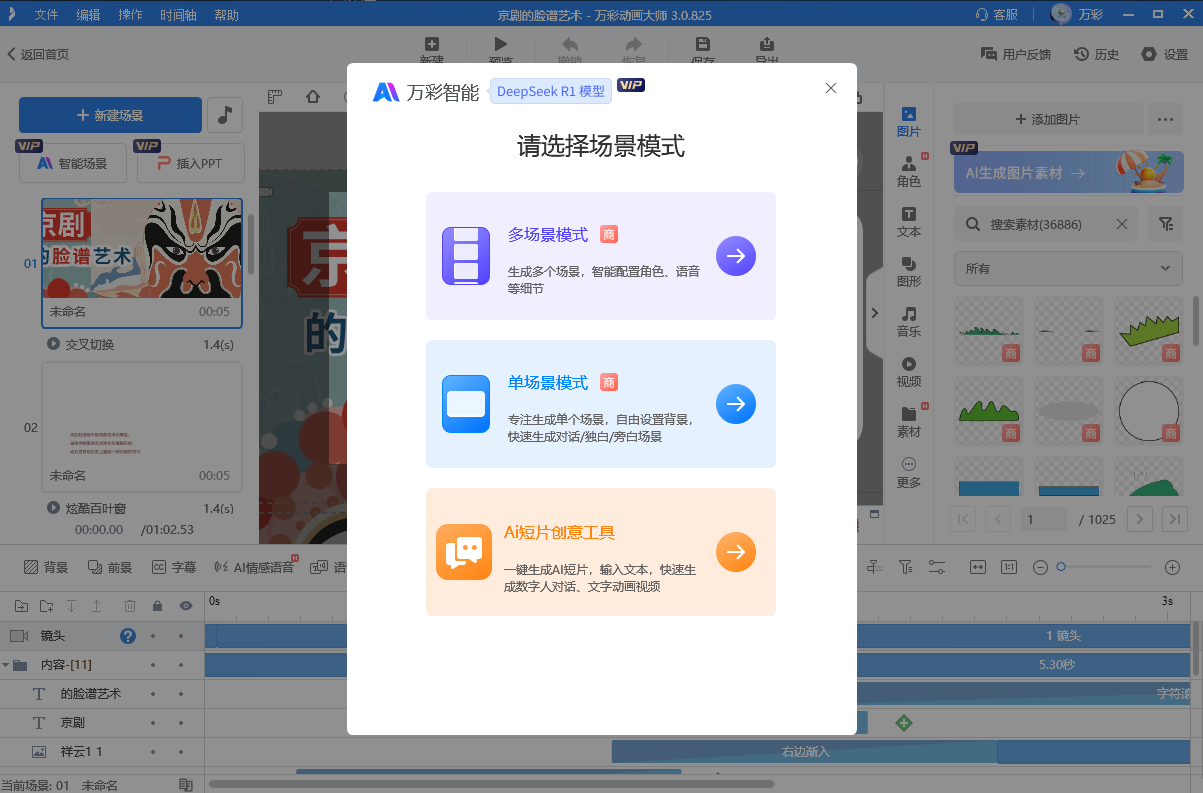

最讓我驚喜的是它的AI智能成片功能——只要輸入科普主題(比如“什么是光合作用”)和核心知識點(原料、過程、產物),AI就能自動生成腳本、匹配對應的素材,還會添加合適的動畫效果,原本需要3小時的制作流程,現在半小時就能出初稿,對沒基礎的新手太友好了。

萬彩動畫大師官方下載地址:http://www.123sougou.com/